Los clásicos

Non serviam/

Leopoldo Emmanuel Benítez Arias/

Los clásicos no son fáciles, al menos la primera vez que uno se enfrenta a ellos. En la primera lectura no se alcanza tal vez a vislumbrar el poder de su forma y su contenido; con el paso del tiempo y con las relecturas comenzamos a apreciar su valor y, si somos ¿humildes? ¿inteligentes? ¿aguzados?, caeremos en la cuenta de algo: ya se dijo todo.

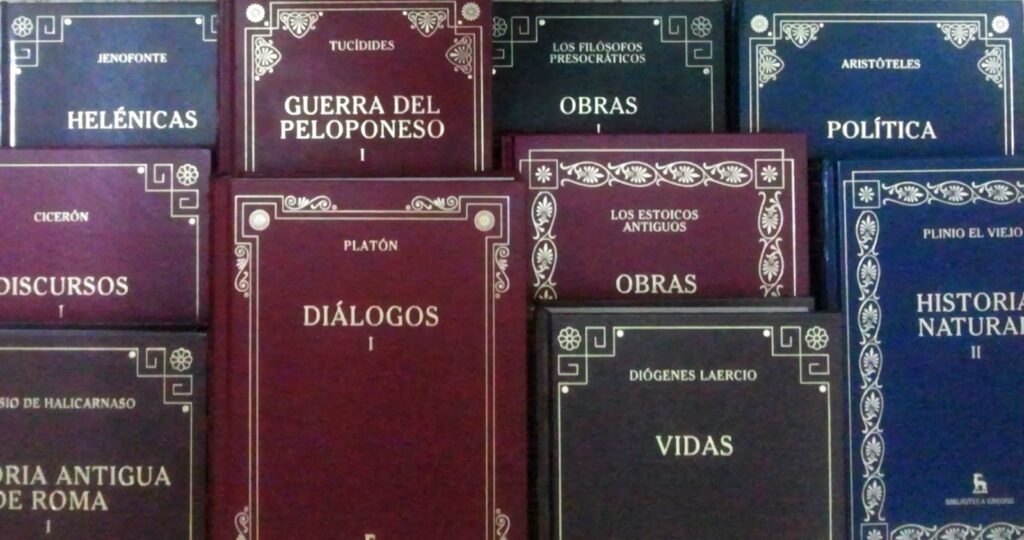

Con clásicos me refiero tanto a las obras del período de las antiguas Gracia y Roma como a esos libros incluso más cercanos en el tiempo que por su calidad y sus logros son considerados clásicos, por ineludibles, inolvidables y obligatorios.

Recuerdo una anécdota: una amiga confesó a mí y a otros —especialmente a otros— haberse saltado páginas e incluso capítulos enteros de Ana Karenina la primera ocasión que se dispuso a leerla, se le notaba algo consternada pues según ella (y le creo todo, por supuesto) era un libro que siempre había deseado leer.

A mí me ha pasado que las primeras páginas de un libro así me resultan un reto, la primera vez que me “aventé” Retrato del artista adolescente recuerdo haberme preguntado para mis adentros “¿y esto qué es?”, o las tragedias de Sófocles “¿sabrán otras lamentaciones que no sean ‘¡oh, desdichado de mí!’?” o “¿esto cómo se lee?” cuando tiempos y espacios comenzaron a ir y venir en Conversación en la Catedral. Romeo y Julieta me dio risa, me parecieron ambos un par de tontos ¡y al final Benvolio desaparece! Lo demás de Shakespeare, ni se diga, de Miguel de Cervantes mejor ni hablo y de Homero, ¡bueno!

Pero aquí es cuando, según mi juicio, debe uno acercarse con humildad, abierto, expectante de lo que estas obras nos van a ofrecer; entender dónde y cuándo fueron escritas para poder entrar en sus convenciones, ajenos a los gestos de desaire por ser obras añejas o poseedoras de cierto grado de complicación.

En esta tarea también tiene lugar la inteligencia, como capacidad para resolver problemas. Hay obras que requieren algo de esfuerzo de nuestra parte, conocimientos de historia u otras obras (hola, Ulises), fundamentos de filosofía (hola, Elegías de Duino) y también simple y llana disposición para desentrañar sus misterios y disfrutar sus placeres.

Y claro, la agudeza; para leer lo que no está escrito, para entender lo que no es explícito, para poder desvelar las capas de cada obra lo mejor posible. Y, sobre todo, para llegar a una conclusión, una máxima, una verdad irrefutable: ya se dijo todo. Jamás ha importado el “qué”, sino el “cómo”.

Tener esto en mente evitará, como dijeran en Gandhi, que uno se pierda de la riqueza abrumadora que nos ofrecen los clásicos, que reculemos al encararnos con modos y estilos extraños a los que estamos acostumbrados; a creer que la literatura comienza con Gabriel García Márquez y, sobre todo, a pensar que tal o cuál escritor de best sellers del momento está descubriendo el hilo negro.

Así que cuando alguien quiera venir a impresionar a uno con la sospechosa frase “este libro es original”, recomendémosle leer a clásicos para sacarlo de su miseria.